Fonctionnement du sharding – guide complet

Quand on parle de sharding, c’est le processus de division d’un grand ensemble de données en morceaux plus petits appelés « shards ». Aussi appelé partitionnement horizontal, le sharding permet à chaque morceau de s’exécuter sur un serveur différent, ce qui réduit la charge et accélère les réponses.

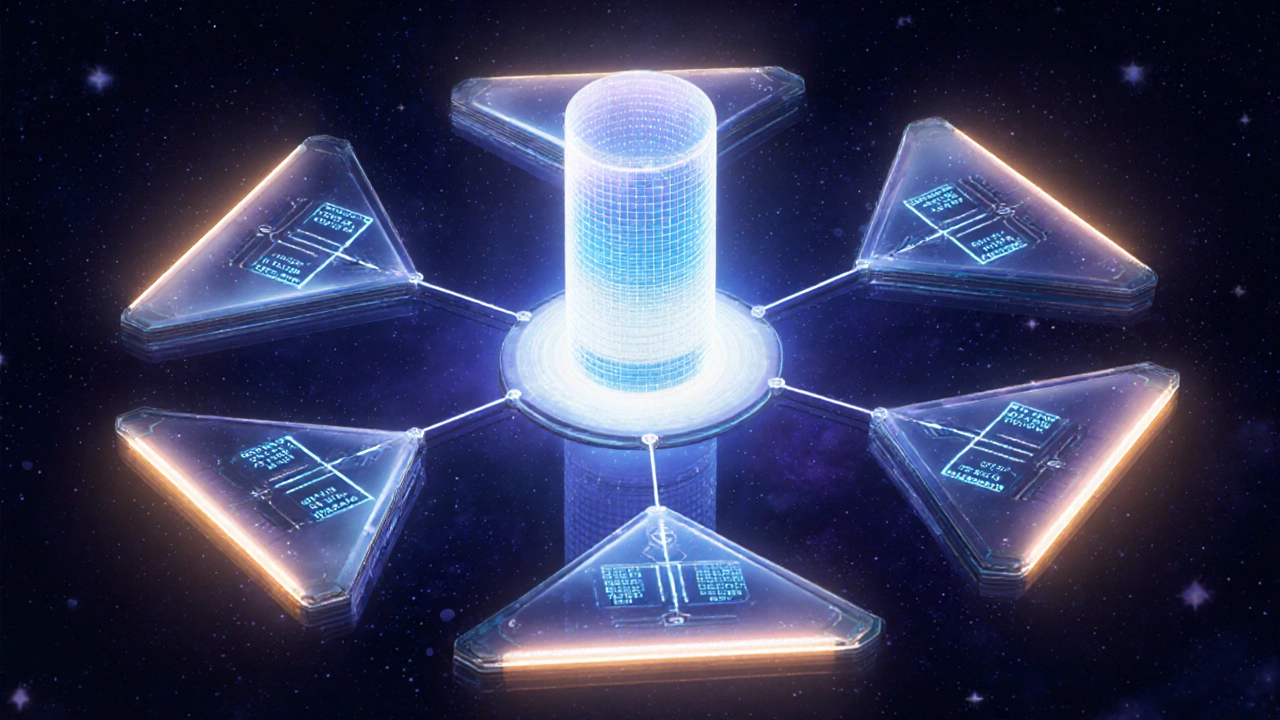

Dans une base de données distribuées, les données ne résident pas sur un seul serveur mais sont répliquées ou réparties sur plusieurs nœuds. Le sharding s’inscrit naturellement ici : chaque shard devient un fragment autonome que le système peut interroger en parallèle.

Le même principe s’applique à la blockchain, où le sharding permet de diviser les transactions entre différents groupes de validateurs. Ainsi, le réseau ne doit plus traiter chaque transaction dans un unique « bloc » global, ce qui améliore la vitesse et le débit.

Le résultat le plus visible est une meilleure scalabilité, c’est‑à‑dire la capacité du système à supporter plus d’utilisateurs ou de requêtes sans perdre en performance.

Le sharding nécessite une couche de routage qui sait où chaque donnée se trouve. Cette couche agit comme un GPS : elle dirige chaque requête vers le bon shard, évitant ainsi les allers‑retours inutiles. Sans ce routage, le gain de vitesse disparaît rapidement.

Le partitionnement horizontal requiert aussi un équilibrage de charge. Si un shard devient surchargé, le système doit redistribuer les nouvelles écritures sur d’autres shards disponibles. Cette dynamique assure que aucun nœud ne devienne un goulot d’étranglement.

Dans les blockchains, le sharding réduit la latence des confirmations. Au lieu d’attendre que tous les nœuds valident chaque transaction, chaque groupe de validateurs travaille sur son propre fragment. Le temps de validation chute, ce qui rend l’expérience utilisateur comparable à celle des services web classiques.

Un autre avantage souvent négligé est la résilience. Si un serveur tombe en panne, seuls les shards qu’il héberge sont affectés. Les autres shards continuent de fonctionner, ce qui limite l’impact d’une panne sur l’ensemble du système.

Le coût d’infrastructure baisse également. Au lieu d’acheter des serveurs ultra‑puissants capables de tout gérer, on déploie plusieurs machines plus modestes, chacune responsable d’un shard. Cette approche modulaire simplifie les upgrades : il suffit d’ajouter un nouveau serveur pour créer un nouveau shard.

La mise en place du sharding demande de bien choisir la clé de partition. Une clé mal choisie peut entraîner des shards déséquilibrés, où certains contiennent beaucoup plus de données que d’autres. La règle d’or est de choisir une clé qui répartit uniformément la charge.

Pour les développeurs, le sharding implique de repenser les requêtes. Au lieu d’une simple requête « SELECT * FROM table », il faut souvent ajouter un filtre sur la clé de shard, ou laisser le middleware s’en occuper. Cette complexité supplémentaire paie cependant en performances.

En résumé, le sharding combine partitionnement, routage, équilibrage de charge et résilience pour offrir une scalabilité réelle. Que vous travailliez sur une base de données distribuées ou sur une blockchain, comprendre ces mécanismes vous aide à concevoir des systèmes qui grandissent sans perdre en rapidité. Vous allez maintenant découvrir des articles qui explorent chaque aspect en détail, des guides pratiques aux études de cas, pour vous permettre d’appliquer le sharding dès aujourd’hui.

Comprendre le sharding d'Ethereum : fonctionnement et enjeux

Découvrez comment le sharding d'Ethereum fonctionne, ses bénéfices, défis et son rôle dans la scalabilité du réseau pour 2025.

octobre 5 2025